第一章

クリックして拡大

クリックして拡大

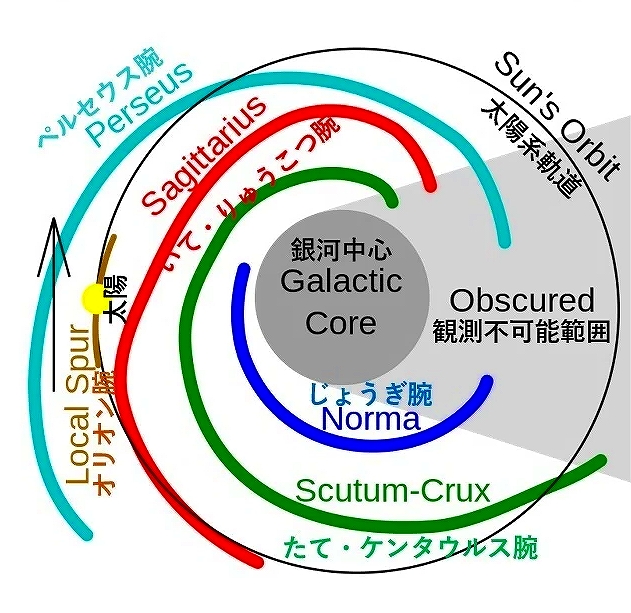

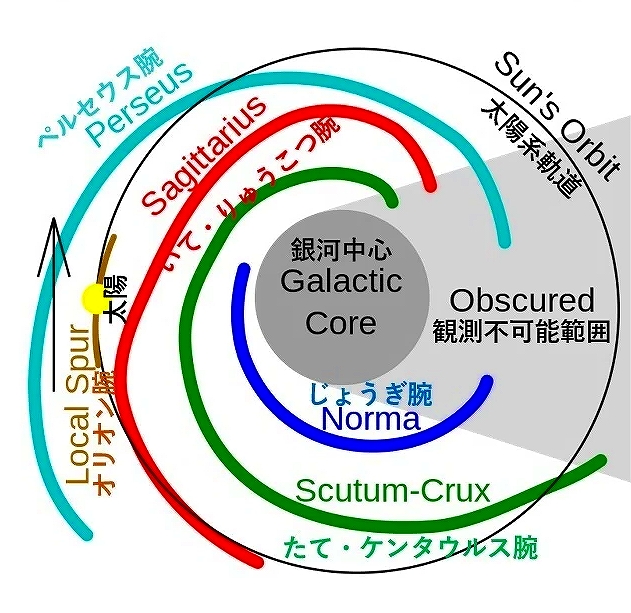

図=Wikipedia 銀河系より

Ⅰ エメラルド色の瞳 宇宙歴1024年。 人類が地球を脱出し、始めて太陽系外惑星に到達してからおよそ千年が立って いた。 天の川銀河の隅々に人々は行き渡り、それぞれの地で発展を続けていた。 最も遅く開拓が始められた『たて・ケンタウルス腕』の中において、トラピス ト連合王国の末裔の一族であるハルバート侯爵家が統治する惑星サンジェルマン。 たて・ケンタウルス腕の最も銀河中心部寄りに位置しており、隣国であるケン タウルス帝国とトリスタニア共和国とは、国境中立地帯で隔たれていた。 惑星サンジェルマンのとある地方の貴族の館。 おりしも、館の主であるロバート・ハルバート伯爵の妻がお産の最中だった。 産室の前で不安げにウロウロと動き回るハルバート。 椅子にどっかと腰を降ろしたかと思うとすぐに立ち上がってまたウロウロ、落 ち着かない様子だった。 はじめての子供の誕生に立ち会っているのだった。 やがて甲高い産声が館内に響き渡る。 「生まれたか!」 立ち上がるハルバート。 ドアが開いて、赤子を抱えた乳母が二人出てくる。 それぞれ大事そうに赤子を抱えている。 「男の子と女の子がお生まれになりました」 「双子か……男の子は?」 「こちらです」 乳母の一人がハルバートに赤子の顔を見せる。 「お館様にそっくりでございますよ」 「おお、そうか」 のぞき込むハルバート。 無垢であどけなさ一杯の新生児に、つい口元もほころぶ。 その時だった。 赤子の目が一瞬開いたのだった。 垣間見た瞳の色は深い澄んだ緑色だった。 「これは……?」 赤子の瞳を見て驚くハルバート。 「緑色だ……」 見る間にハルバートの表情が曇る。 「どういうことだ!」 妻に詰め寄るハルバート。 ハルバートも妻も、どちらの瞳も青色だった。 緑色の瞳を持つ赤子など生まれるはずがない。 そう、思ったのだろう。 俺の子供じゃない? 一瞬そう思ったが、貞淑な妻が間違いを起こすわけがないし、使用人達も忠実 である。 先天性の遺伝子病か? であるならば、瞳の色だけでなく他の致死的な疾患も抱えているかもしれない。 血筋に重きをおく貴族などは往々にして近親結婚をし、遺伝病を患う子供を産 することが多い。 地球十六世紀、スペイン・ハプスブルク家やフランス・ブルボン家には、先天 性疾患が数多く見られ、それが原因で家系が途絶えることもあった。 我が家系に汚点となる障碍者などを出してはならないのだ。 そう判断したハルバートは、非情な決断を下した。 「生まれてきたのは、そちらの女の子だけだ。男の子は生まれなかった」 「といいますと?」 男の子を抱えている乳母が、怪訝そうな表情で聞き返した。 「双子だったことは、ここにいる者以外には知らない。生まれたのは女の子だけ ということにする」 「では、この子は?」 「処分してもいいが……。どこかへ密かに連れて行くのだ。そうだな、孤児院の 前にでも置いておけ」 「そ、そんな……無慈悲な」 「いいか。これは他言無用、絶対に家の者以外には漏らすな! 分かったか!」 強い口調で命令するハルバートだった。 「わ、分かりました」 主の命令は絶対である。 乳母が赤子を抱えて退出しようとすると、 「ハルバート家の子だとばれないように捨ててくるんだぞ!」 背後から念を押すハルバート。 「は、はい」 扉を開けて、逃げ出すように退出する乳母。 居残った家臣たちに気まずい空気が流れていた。 「さあ、娘の誕生祝いを始めるぞ!」 手をパンパンと叩いて、家臣達に祝いの準備を促すハルバートだった。 尻を叩かれて、やっと準備のために動き出す家臣達。 その夜、淑やかに祝いの宴が開かれた。 そんな中、こっそりと宝物室に近づく影があった。 宴が終わり、就寝の時間となった。 家臣が慌てふためき青ざめてハルバートの寝室に飛び込んできた。 「お館様。た、大変です!」 「……何事だ?」 まだ眠い目をこすりながらベッドから身体を起こしながら尋ねるハルバート。 「宝物室に泥棒が入り。家宝のエメラルドの首飾りが盗まれました!」 「なんだと! 犯人を捜せ! 屋敷内はもとより、付近一帯をくまなく捜すの だ!」 館中の使用人・警備員が総出で家宝及び犯人の捜索がはじまった。 「それはそうと、赤子を捨てに行った乳母はどこだ?」 「わかりません。あれから姿を見ていません」 「ええい。その乳母も捜せ! もしかしたら彼女が家宝を持ち出したかも知れ ん」 「はい!」 館内を捜す者、警備犬を使って庭園内を捜す者、さらに銃を携えて近隣の町や 駅などに通ずる道を捜す者。 夜が明けても、必死の捜査の甲斐なく、犯人は見つからなかった。 ハルバートに報告する家臣。 「屋敷中、庭園内そして近隣周辺をくまなく捜しましたが犯人と乳母は見つかり ませんでした」 「あの乳母を雇い入れたのは誰だ?」 「私でございます」 執事が名乗り出る。 「身元はちゃんと調べたのか?」 「い、いえ。斡旋所からの推薦がありましたので、そのまま……」 「推薦だからといって、端から信用するな」 「分かりました」 「とにかく盗難届と捜索届を出しておけ!」 「はい」 「寝る!」 そう言い残して寝室へと向かった。 家宝のエメラルドの首飾りだが、世代を経るごとにありふれた宝飾品扱いにな り果てていたようだ。

←

●

⇒

11

クリックして拡大

クリックして拡大図=Wikipedia 銀河系より

Ⅰ エメラルド色の瞳 宇宙歴1024年。 人類が地球を脱出し、始めて太陽系外惑星に到達してからおよそ千年が立って いた。 天の川銀河の隅々に人々は行き渡り、それぞれの地で発展を続けていた。 最も遅く開拓が始められた『たて・ケンタウルス腕』の中において、トラピス ト連合王国の末裔の一族であるハルバート侯爵家が統治する惑星サンジェルマン。 たて・ケンタウルス腕の最も銀河中心部寄りに位置しており、隣国であるケン タウルス帝国とトリスタニア共和国とは、国境中立地帯で隔たれていた。 惑星サンジェルマンのとある地方の貴族の館。 おりしも、館の主であるロバート・ハルバート伯爵の妻がお産の最中だった。 産室の前で不安げにウロウロと動き回るハルバート。 椅子にどっかと腰を降ろしたかと思うとすぐに立ち上がってまたウロウロ、落 ち着かない様子だった。 はじめての子供の誕生に立ち会っているのだった。 やがて甲高い産声が館内に響き渡る。 「生まれたか!」 立ち上がるハルバート。 ドアが開いて、赤子を抱えた乳母が二人出てくる。 それぞれ大事そうに赤子を抱えている。 「男の子と女の子がお生まれになりました」 「双子か……男の子は?」 「こちらです」 乳母の一人がハルバートに赤子の顔を見せる。 「お館様にそっくりでございますよ」 「おお、そうか」 のぞき込むハルバート。 無垢であどけなさ一杯の新生児に、つい口元もほころぶ。 その時だった。 赤子の目が一瞬開いたのだった。 垣間見た瞳の色は深い澄んだ緑色だった。 「これは……?」 赤子の瞳を見て驚くハルバート。 「緑色だ……」 見る間にハルバートの表情が曇る。 「どういうことだ!」 妻に詰め寄るハルバート。 ハルバートも妻も、どちらの瞳も青色だった。 緑色の瞳を持つ赤子など生まれるはずがない。 そう、思ったのだろう。 俺の子供じゃない? 一瞬そう思ったが、貞淑な妻が間違いを起こすわけがないし、使用人達も忠実 である。 先天性の遺伝子病か? であるならば、瞳の色だけでなく他の致死的な疾患も抱えているかもしれない。 血筋に重きをおく貴族などは往々にして近親結婚をし、遺伝病を患う子供を産 することが多い。 地球十六世紀、スペイン・ハプスブルク家やフランス・ブルボン家には、先天 性疾患が数多く見られ、それが原因で家系が途絶えることもあった。 我が家系に汚点となる障碍者などを出してはならないのだ。 そう判断したハルバートは、非情な決断を下した。 「生まれてきたのは、そちらの女の子だけだ。男の子は生まれなかった」 「といいますと?」 男の子を抱えている乳母が、怪訝そうな表情で聞き返した。 「双子だったことは、ここにいる者以外には知らない。生まれたのは女の子だけ ということにする」 「では、この子は?」 「処分してもいいが……。どこかへ密かに連れて行くのだ。そうだな、孤児院の 前にでも置いておけ」 「そ、そんな……無慈悲な」 「いいか。これは他言無用、絶対に家の者以外には漏らすな! 分かったか!」 強い口調で命令するハルバートだった。 「わ、分かりました」 主の命令は絶対である。 乳母が赤子を抱えて退出しようとすると、 「ハルバート家の子だとばれないように捨ててくるんだぞ!」 背後から念を押すハルバート。 「は、はい」 扉を開けて、逃げ出すように退出する乳母。 居残った家臣たちに気まずい空気が流れていた。 「さあ、娘の誕生祝いを始めるぞ!」 手をパンパンと叩いて、家臣達に祝いの準備を促すハルバートだった。 尻を叩かれて、やっと準備のために動き出す家臣達。 その夜、淑やかに祝いの宴が開かれた。 そんな中、こっそりと宝物室に近づく影があった。 宴が終わり、就寝の時間となった。 家臣が慌てふためき青ざめてハルバートの寝室に飛び込んできた。 「お館様。た、大変です!」 「……何事だ?」 まだ眠い目をこすりながらベッドから身体を起こしながら尋ねるハルバート。 「宝物室に泥棒が入り。家宝のエメラルドの首飾りが盗まれました!」 「なんだと! 犯人を捜せ! 屋敷内はもとより、付近一帯をくまなく捜すの だ!」 館中の使用人・警備員が総出で家宝及び犯人の捜索がはじまった。 「それはそうと、赤子を捨てに行った乳母はどこだ?」 「わかりません。あれから姿を見ていません」 「ええい。その乳母も捜せ! もしかしたら彼女が家宝を持ち出したかも知れ ん」 「はい!」 館内を捜す者、警備犬を使って庭園内を捜す者、さらに銃を携えて近隣の町や 駅などに通ずる道を捜す者。 夜が明けても、必死の捜査の甲斐なく、犯人は見つからなかった。 ハルバートに報告する家臣。 「屋敷中、庭園内そして近隣周辺をくまなく捜しましたが犯人と乳母は見つかり ませんでした」 「あの乳母を雇い入れたのは誰だ?」 「私でございます」 執事が名乗り出る。 「身元はちゃんと調べたのか?」 「い、いえ。斡旋所からの推薦がありましたので、そのまま……」 「推薦だからといって、端から信用するな」 「分かりました」 「とにかく盗難届と捜索届を出しておけ!」 「はい」 「寝る!」 そう言い残して寝室へと向かった。 家宝のエメラルドの首飾りだが、世代を経るごとにありふれた宝飾品扱いにな り果てていたようだ。